Ein Rückblick voller Anregungen zu (Halb-)szenischem Arbeiten im Chor

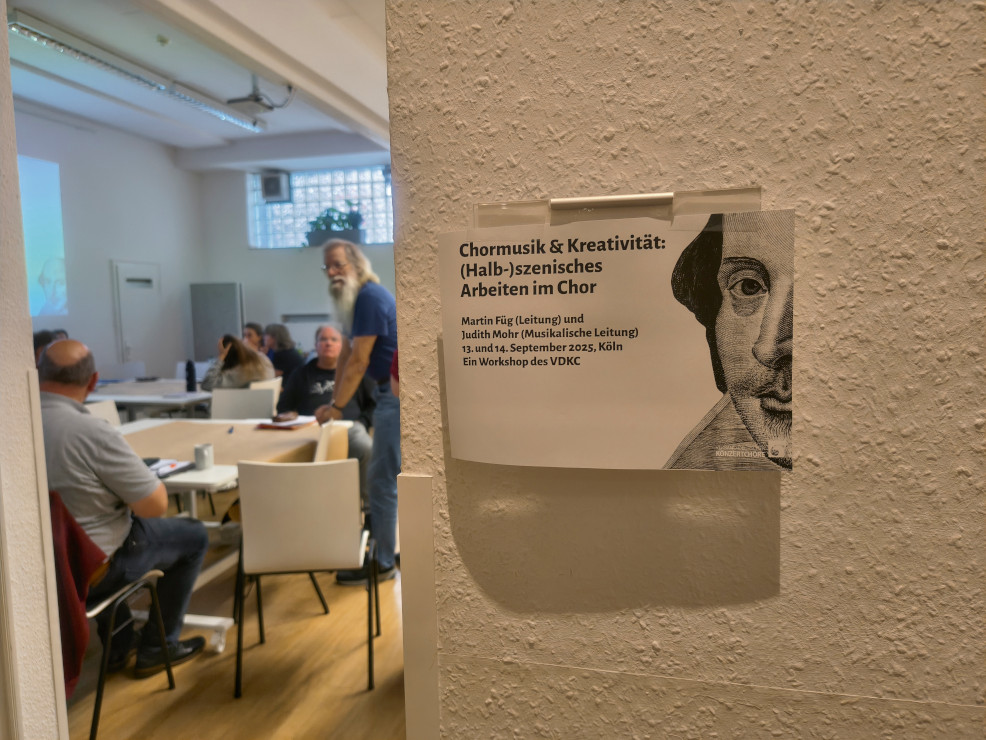

Mit (Halb-)szenischer Arbeit beschäftigten sich am Wochenende des 13. und 14. September 2025 in Köln 30 Sängerinnen und Sänger, aber auch Chorleiterinnen und Chorleiter aus verschiedenen Chören des Landes.

Unter Leitung von Martin Füg (Konzept und Regie) und Judith Mohr (Musikalische Leitung) wurden sämtliche Aspekte szenischer Chormusikprojekte genauer unter die Lupe genommen und in Theorie und Praxis erarbeitet. Zentraler Bestandteil war die Entwicklung einer Regiearbeit zu Jaakko Mäntyjärvis „Come away, death“ auf einen Text von William Shakespeare, die zum Workshopabschluss ihre Aufführung erlebt.

30 Menschen aus vielen Teilen des Landes – vom Bodensee bis Hamburg – stehen konzentriert in einem Raum. Sie sind mit Vorstellungen und Erwartungen angereist. Die meisten haben sich gut vorbereitet. Das Material dazu haben die Dozent*innen Martin Füg (Köln) und Judith Mohr (Berlin, Köln, Tübingen) mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Gleich werden sie in eine Rolle schlüpfen und mit einer selbstgestalteten Figur verschmelzen, die in Beziehung mit anderen Figuren rund um das Stück eine Geschichte erzählt. Am Beispiel von Jaakko Mäntyjärvis Shakespeare-Vertonungen wird gleich exemplarisch erarbeitet werden, wie eine Regiearbeit mit einem Chor funktionieren kann.

Die Entwicklung des Workshop-Konzeptes lag schon weit in der Vergangenheit. Seit Längerem bestand beim VDKC der Wunsch, ein Workshop-Angebot mit diesen Inhalten anbieten zu können. Denn die Verbindung von Text, Chormusik und szenischen Elementen bietet viele Chancen für einen Konzertchor.

im Chor in Köln (Ralf Schöne)

An einem Sommertag sitze ich mit meinem Gast im Büro. Martin Füg ist gekommen, und es geht um Vielerlei, was mit Chormusik zu tun hat. Ein weites Feld also. Da fällt nebenbei das Wort „Regie“ und setzt bei mir sogleich ein Kopfkino in Bewegung. Ja, eine exemplarische Regiearbeit mit Chor und für Chöre – das wäre doch mal was! Wir verabreden, das Thema nicht fallen zu lassen und wollen beide überlegen, wie und wo sich so etwas umsetzen ließe.

Der künstlerische Einfluss von Shakespeare-Texten bis in unsere Zeit hinein ist enorm. Zentral sind natürlich seine Dramen, die an zahllosen Theatern den Spielplan bereichern und auf ein interessiertes Publikum treffen. Jedoch auch in der Wechselwirkung mit anderen Kunstsparten ist eine Auseinandersetzung mit dem Werk des Schriftstellers besonders häufig zu beobachten. Bei dieser extrem umfangreichen Rezeptionsgeschichte bedeutet es eine Herausforderung, essentielle Informationen und Hintergründe zu filtern und zur Verfügung zu stellen.

Mehrere ausführliche Dokumente zum Einlesen in die Materie hat Martin Füg im Vorfeld des Workshops den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Vorausgegangen war eine intensive Beschäftigung mit dem Text, dem Kontext, der Zeit, den Figuren, der Szene. Eine so intensive Vorbereitung erfordert Zeit, Ruhe und Konzentration. Kein Wunder also, dass dafür eigens eine Art Klausur-Urlaub abgehalten wurde – ein temporärer Rückzug vom Alltag mit Konzentration auf den bevorstehenden Workshop.

Szenisches Arbeiten erfordert sehr viel Konzentration auf das Spiel. Bewegungen, Mimik, Gestik müssen koordiniert werden und verlangen Fokussierung. Es ist nicht verwunderlich, dass immer wieder der Vorwurf auftaucht, bei solchen Produktionen würden die musikalische Interpretation und die Intensität der Ausführung vernachlässigt. Dabei könnte genau das Gegenteil der Fall sein. Daher sah die Konzeption des Workshops von vornherein eine Parallelität von schauspielerischen und musikalischen Inhalten vor.

Musikalisch darf es gleich um die Details gehen. Die Beschäftigung mit den Übedateien von Judith Mohr zeigt Wirkung. Das Stück hält etliche Herausforderungen bereit. Da wäre zunächst die Aussprache. British English muss es sein. Wie praktisch, wenn ein Chormitglied anwesend ist, das als Native Speaker die Korrektheit des Vorgesprochenen bestätigen kann. Vor allem aber ist die kompositorische Anlage des Stückes nicht trivial. Tonal, dynamisch und in Bezug auf die Stimmführung sind Anforderungen zu bewältigen. Aber gerade diese Substanz erlaubt auch intensives Proben. In dieser ersten musikalischen Probe wird zunächst noch mit Noten, in kleinen Abschnitten und mit Wiederholungen gearbeitet. Die musikalische Einstudierung setzt frühzeitig darauf, das Singen mit Bewegungen zu verbinden, um die Chormitglieder daran zu gewöhnen, die Konzentration zu teilen. Zum Abschluss dieser Teilprobe wird das Stück bereits in einer gemischten Aufstellung ausprobiert und läuft text- und intonationssicher durch.

des Workshops (Ralf Schöne)

Eine gute Produktion ermöglicht für alle Beteiligten und natürlich für das Publikum neue Wirkungen. Es ist bekannt, dass Regiearbeiten enorme Emotionen hervorrufen können, etwa die Darstellung von Kälte auf der Bühne, die dazu führt, dass das Publikum Kälte empfindet. Aber auch das Werk selbst erhält unter Umständen einen neuen Deutungskreis. Doch bevor es so weit ist, liegt bereits ein weiter Weg hinter den Verantwortlichen.

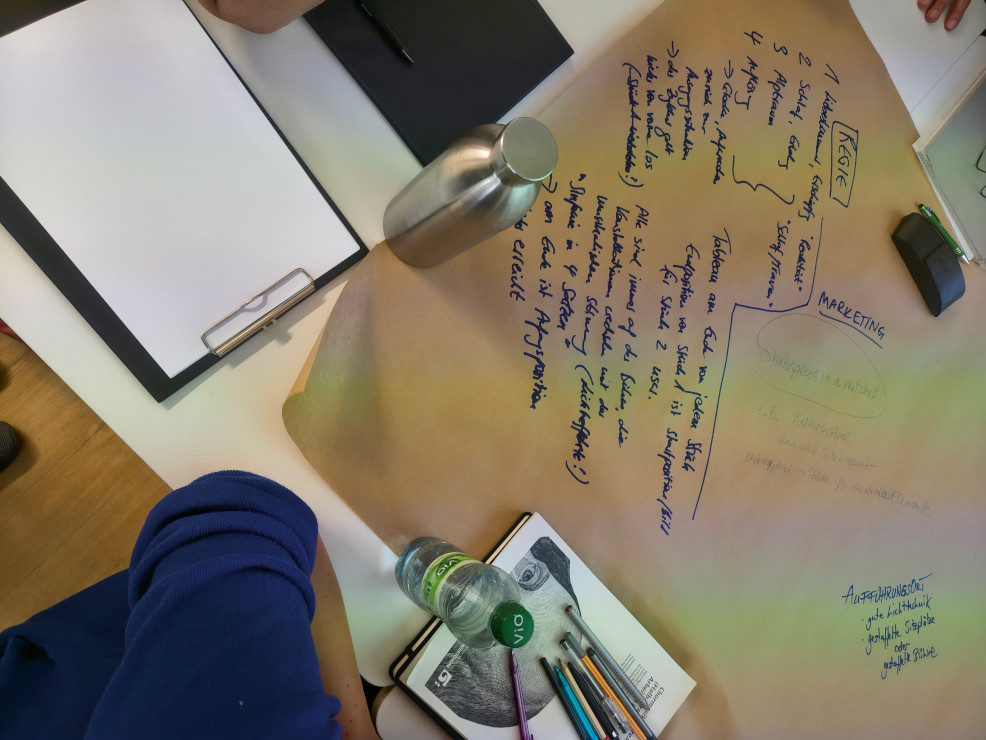

An vier Tischen versammelt sitzen die Teilnehmenden und überlegen. Die Aufgabe lautet, Mäntyjärvis Komposition in einer Regiearbeit szenisch umzusetzen. Es ist jedoch kein Kaltstart. Denn vorausgegangen war eine ausführliche Einführung durch Martin Füg, der das Handwerkszeug der Regiearbeit in vielen Aspekten darstellte, Rahmenbedingungen erläuterte, auf Fallen und Risiken verwies und schon damit den Horizont weitete. An diesem Tisch nun werden schnell die eigenen Assoziationen in die Runde geworfen. Nach und nach entsteht aus Ideen ein Konzept. An vier Tischen vier völlig verschiedene Herangehensweisen und Ergebnisse. Spannend!

im Chor (Ralf Schöne)

Der Alltag eines Konzertchores ist ohne Notenmaterial kaum vorstellbar. Noten und ihre eindeutige Platzierung in einem Druck sind der Garant dafür, die Komposition 1:1 reproduzieren zu können und damit auch den Intentionen des Urhebers oder der Urheberin entsprechen zu können. Die Verwendung der Notenschrift schafft die Grundlage dafür, auch viel Musik in kurzer Zeit erarbeiten zu können. Die Anforderung, ein Musikstück auswendig wiedergeben zu können, würde man nicht typischerweise mit einem klassischen Chor verbinden (noch weniger freilich mit einem klassischen Orchester). Vielfältig sind die Möglichkeiten, eine Partie mit Text und Musik auswendig zu lernen – etwa klangorientiert, mit Stichworten, mit Bildern, mathematischen Formeln, mit Höhenunterschieden, mit Bewegungen. Bei allen ist die häufige Wiederholung besonders aussichtsreich. Es kommen also auch individuelle Herangehensweisen ins Spiel, wenn es heißt: „Bitte bis zum nächsten Mal lernen!“.

In kleinen Abschnitten geht es zunächst um den Text, der streng im Rhythmus der Komposition immer wieder gesprochen wird – erst jede Stimme einzeln, dann in Kombination mit den anderen Stimmen. Die Vibration davon liegt wie eine Geräuschwolke im Raum. Kurze Blicke auf die Noten sind ausdrücklich erlaubt. Auch um Wahrnehmung geht es in den flüssigen Chorproben. Gerade deshalb ist die Loslösung vom Notentext so wichtig. Wiederholungen kleiner Passagen und immer wieder Text sprechen helfen dabei. Zeit und Effizienz hat Judith Mohr hierbei klar im Blick. Noch geht es um Teilergebnisse für jedes Probenfenster. Kurze präzise Ansagen formulieren klare Vorgaben, die der Chor in der Regel sofort umsetzen kann. Das schafft eine konzentrierte Stimmung im Chor und das Gefühl, dem Stück näher zu kommen.

Zwei volle Tage sinnvoll mit Inhalten zu füllen, die das gewählte Thema von möglichst allen Seiten beleuchten, dabei niemanden zu über- oder unterfordern und schließlich ein belastbares Ergebnis vorzeigen zu können, ist eine Herausforderung. Der Zeitplan für den Workshop sollte straff und effizient gestaltet sein. Zu bedenken war außerdem, dass auch für die musikalische Erarbeitung ausreichend Zeit zur Verfügung steht und dass aus methodischen Gründen ein sinnvoller Aufbau der verschiedenen Zeitfenster erfolgt.

Im Anschluss an die Chorprobensequenz ist erneut Gruppenarbeit angesagt. Die vier Regiekonzepte gilt es nun zu verteidigen. Dabei besteht jede Gruppe aus einem fingierten Regieteam, dem Chorvorstand, der musikalischen Leitung. Fragestellungen zu Bühne und zu Kostümen werden aufgeworfen. Natürlich geht es um das Budget, um Probenzeit, um technische Ressourcen und um die reale Einschätzung der vorhandenen Fähigkeiten. Der methodische Ansatz dahinter: Jede Idee muss so praxistauglich und durchdacht sein, dass sie einer kritischen Hinterfragung standhält. Überzeugen mit Argumenten, mit Leidenschaft und mit viel entwaffnendem Charme. Der Praxistest folgt dann im nächsten Zeitfenster.

Neue Räume erfordern Festlegungen. Praktische Fragen sind zu beantworten: Wo steht die Dirigentin? Wie verhält es sich mit dem Blickkontakt beim Agieren auf der Bühne. Woher bekommt der Chor den Ton, besonders, wenn vor dem ersten Akkord noch szenisch agiert wird? Ist der Chor auch in der Lage, sich einen Ton über einen gewissen Zeitraum hinweg zu merken, um dann sofort musikalisch starten zu können? Welche Wege werden zur Musik zurückgelegt, welche räumlichen Ziele sind zu erreichen? Wie gelingt es, die musikalische Interpretation inklusive der dynamischen Differenzierung bei allem szenischen Agieren zu erhalten?

Die richtigen Antworten darauf bestimmen das Gelingen. Deshalb ist nicht nur wichtig, sie gefunden zu haben, sondern auch, alle Mitwirkenden von deren Richtigkeit zu überzeugen. Manchmal ist auch Ausprobieren der richtige Weg. Lösungen sind stets auf verschiedene Art und Weise möglich. Machen hilft. Auf jeden Fall ist jedoch viel Zeit einzuplanen. Die Zeit rast dahin.

Verantwortlichkeiten müssen klar geregelt sein. Unterschiedliche Auffassungen dazu, wie Entscheidungsprozesse ablaufen, bergen jedoch immer enorme Risiken, die nicht selten auch bis zum Scheitern reichen. Es kann klug sein, die Wahl der richtigen Mittel den Betroffenen selbst zu überlassen. Bekannte Theaterskandale hatten meist entweder künstlerische Provokationen oder Führungskomplikationen als Ursache. Dabei lässt sich von Konzepten in einer großen Bandbreite zwischen Demokratie und Monarchie, die erprobt und bewährt sind, gut lernen.

Über das Erlebte wird ausführlich reflektiert. Schon in den Gruppenarbeiten kam dem gemeinsamen Diskurs eine große Bedeutung zu. Jede und jeder wurde gehört, respektiert, eingebunden. Breit ist der Meinungskorridor. Und erst recht nach den gemeinsamen Arbeitsrunden wird immer wieder hinterfragt, wie das Vorgehen war und zu welchen Ergebnissen es geführt hat. Da liegt so manches Herz auf dem Tisch. Eine solche Offenheit bei einer Gruppe, die sich erst gestern kennengelernt hat, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das hat natürlich mit der Offenheit und der Führungsqualität der Dozent*innen zu tun, aber vielleicht ist es auch eine glückliche Besonderheit dieser Veranstaltung.

Szenisches Arbeiten erfordert geeignete Rahmenbedingungen. Ein Konzertchor, der seine Arbeitsschwerpunkte naturgemäß in anderen Bereichen hat, könnte mit der Vielzahl und Komplexität der Aufgaben schnell überfordert sein. Mit einem geeigneten Regiekonzept, der überzeugten Mitwirkung einiger Chormitglieder und mit einer langfristigen Umsetzung ist ein solches Vorhaben jedoch unbedingt machbar.

Die Beschreibungen der Gliederung und Rollenverteilung im eigenen Chor ist überraschend ähnlich. Es gibt klare Kompetenzbereiche: den der künstlerischen und den der organisatorischen Leitung. Etliche berichten von gelegentlichen Diskrepanzen und Interessenskonflikten. Wie mag es dann erst sein, wenn weitere Kunstsparten dazukommen? Ausstattung, Bühne, Licht, Ton, Video – dies alles könnte zum Einsatz kommen und muss besorgt und koordiniert werden. Dabei ist ein Chor häufig ein Netzwerk-Wunder. Auf die Beziehungen und Kontakte Einzelner wird immer wieder hingewiesen. Hier liegt viel Potential. Wie aber verhält es sich mit der Akzeptanz bei den Chormitgliedern? Sind alle bereit, sich auf ein Risiko einzulassen? Verkraften alle den erheblichen Probenmehraufwand und lässt er sich überhaupt finanzieren – durch Förderung, Sponsoring passend zum fachlichen Thema oder private Spenden? Alle sind sich einig – und letztlich sind sie ja auch gerade deshalb hierhergekommen: Machen geht über Reden.

(Halb-)szenischen Arbeiten (Ralf Schöne)

Sich in eine Rolle hineinzuspielen, erfordert Mut und Selbstvertrauen. Nicht jedem Menschen ist das naturgegeben. Aber eine Leistung der Schauspielkunst ist eben der Wille und die Fähigkeit, etwas zu verkörpern und damit andere zu überzeugen. Wie lässt sich diese Gabe entdecken und fördern?

Auf dem Fußboden ist eine Fläche als Bühnenraum markiert. Zunächst verwandelt sich die Gruppe äußerlich. Es gibt Wohlfühlkleidung, weiche Schuhe, Socken, Kissen. Die Aufgabe lautet: eine Rolle finden. Das heißt, Sensibilität herstellen, Aufmerksamkeit entwickeln, Wahrnehmung des Raumes, des Fußbodens, der Temperatur, Gegenstände entdecken, den Körper erspüren ohne Kraft, Kontakt aufnehmen mit Mitspielenden. „Guten Morgen“, ein aufrechter Gang, ein „Blick nach innen“, ein „Blick nach außen“. Das (Er-)Finden von Figuren erweist sich letztlich als das Hineinversetzen in eine Figur. Es ist ein Spiel, das mit „Ich will“-Sätzen beginnt und das mit einem Gesamtbild endet. Dennoch bleiben Fragen. Ist das gut, was ich mache? Woher bekomme ich Sicherheit?

Mit einer Auswertung des Workshops und der Übergabe der Teilnahmeurkunden endet eine außergewöhnliche Veranstaltung. Zwei Tage wurde intensiv gearbeitet. Die Aufführung (Lampenfieber inklusive) war ein vorzeigbares Ergebnis und ein schöner Beweis für die Praxistauglichkeit des Konzeptes. Sie ist jedoch längst nicht das Wesentliche, was die Teilnehmenden aus diesem Workshop mitnehmen werden. Wer weiß, ob nicht demnächst Szenische Aufführungen in VDKC-Chören vermehrt zu beobachten sein werden?

Die Ernsthaftigkeit, die die Teilnehmenden bei den Proben und erst recht bei der Aufführung an den Tag gelegt haben, hat mich überrascht und überzeugt. Ein toller Erfolg!

Die Musik Mäntyjärvis kreiselt noch sehr lange in meinem Kopf. Für mich ist sie nun auf alle Zeit mit Bildern aus diesem Workshop-Wochenende in Köln verbunden.

Ralf Jorik Schöne

14.10.2025