Leben und Werk des Komponisten, Organisten und Musiktheoretikers

Selbst wer dem Namen Praetorius noch nicht begegnet ist, kennt das berühmte Weihnachtslied „Es ist ein Ros entsprungen“.

Michael Praetorius war es, der diesem zu seiner Bekanntheit verholfen hat. Mit einer Umdichtung der zweiten Strophe fand die Komposition 10 Jahre nach ihrer Entstehung den Weg auch in das protestantische Gesangbuch, wo sie aufgrund ihrer inhaltlichen Zentrierung auf die Jungfräulichkeit Marias bisher keinen Platz hatte. Die Neufassung benennt am Ende der zweiten Strophe nochmals die wichtige Bedeutung des Kindes Jesus („… aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht.“) statt die der Mutter („… aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind geboren und blieb doch reine Magd.“).

Michael Praetorius ist als Michael Schultheis/Schultze am 15. Februar 1571 in Creuzburg bei Eisenach geboren. Schon mit 13 oder 14 Jahren begann er, Theologie und Philosophie an der Universität in Frankfurt zu studieren und verdiente sein Geld als Organist. Er verließ Frankfurt schließlich ohne Studienabschluss und arbeitete ab etwa 1594 als Hoforganist und später zusätzlich als Hofkapellmeister für Heinrich Julius, den Bischof von Halberstadt und Herzog zu Braunschweig und Lüneburg. Praetorius lebte in Wolfenbüttel, unternahm aber viele Reisen nach Kassel, Regensburg, Prag oder nach Dresden, wo er während des Trauerjahres des 1613 verstorbenen Herzogs Heinrich Julius am Kurfürstlichen Hof lebte. Michael Praetorius selbst starb am 15. Februar 1621, seinem 50. Geburtstag, und wurde in der Kirche Beatae Mariae Virginis in Wolfenbüttel beigesetzt. Damit jähren sich 2021 sein Geburtstag zum 450. und sein Todestag zum 400. Mal.

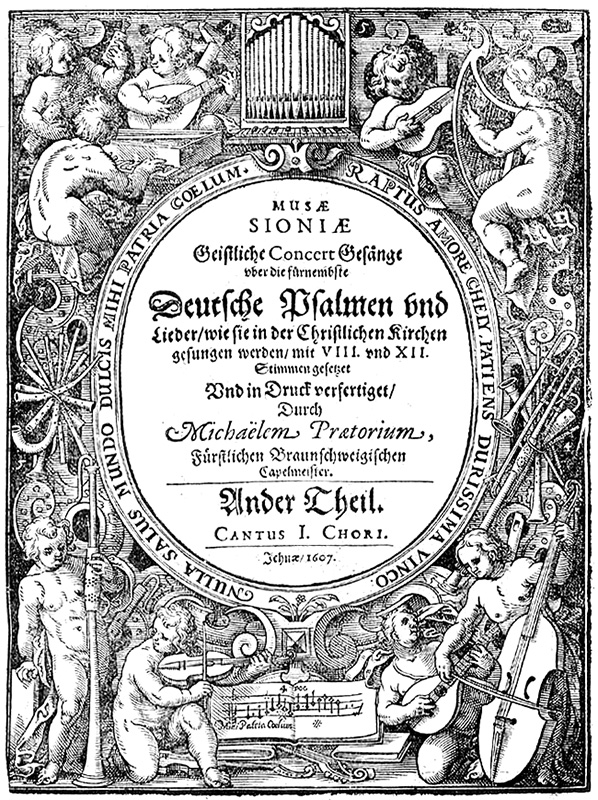

Neben dem erwähnten „Es ist ein Ros entsprungen“ setzte Praetorius etwa 1000 weitere Kirchenlieder neu (darunter „Der Morgenstern ist aufgedrungen“ und „Den die Hirten lobeten sehre“) und schrieb zahlreiche Motetten, bei denen er sich an der venezianischen Mehrchörigkeit orientierte. Diese Aufführungsform, bei der mehrere Ensemblegruppen an verschiedenen Orten in der Kirche platziert werden und somit einen imposanten Raumklang erzeugen, war aus Italien über Notendrucke nach Wolfenbüttel gelangt und prägte Praetorius’ Arbeit stark. Zusätzlich veröffentlichte Praetorius theoretische Schriften, die für die musikalische Nachwelt nicht unbedeutend waren. Das wohl bekannteste ist das dreiteilige „Syntagma musicum“, welches eine umfangreiche Übersicht zur Instrumentenkunde und Erklärungen zu zahlreichen musikalischen Fachbegriffen der Zeit enthält.

Neben dem erwähnten „Es ist ein Ros entsprungen“ setzte Praetorius etwa 1000 weitere Kirchenlieder neu (darunter „Der Morgenstern ist aufgedrungen“ und „Den die Hirten lobeten sehre“) und schrieb zahlreiche Motetten, bei denen er sich an der venezianischen Mehrchörigkeit orientierte. Diese Aufführungsform, bei der mehrere Ensemblegruppen an verschiedenen Orten in der Kirche platziert werden und somit einen imposanten Raumklang erzeugen, war aus Italien über Notendrucke nach Wolfenbüttel gelangt und prägte Praetorius’ Arbeit stark. Zusätzlich veröffentlichte Praetorius theoretische Schriften, die für die musikalische Nachwelt nicht unbedeutend waren. Das wohl bekannteste ist das dreiteilige „Syntagma musicum“, welches eine umfangreiche Übersicht zur Instrumentenkunde und Erklärungen zu zahlreichen musikalischen Fachbegriffen der Zeit enthält.

Praetorius gilt als Komponist, der den Übergang der Renaissance- zur Barock-Zeit prägte. Aufgrund seiner intensiven erneuten Beschäftigung mit dem scheinbar schon damals antiquierten Kirchenliedgut wurde er allerdings häufig als rückwärtsgewandter Komponist verstanden. Der Schwerpunkt seines Schaffens ist sicherlich mit bekannten Traditionen wie der genannten italienischen Mehrchörigkeit oder Madrigalkunst, der Inspiration durch Consort-Musik aus England, den verschiedenen Tänzen aus Frankreich oder der Auseinandersetzung mit bereits bestehender Kirchenmusik nicht als revolutionär zu bezeichnen - jedoch bereitete er all diese Musik nochmal für eine ganz neue Hörerschaft auf und schuf ein Œuvre mit gewaltigem Umfang, das bis heute neben der kirchenmusikalischen Landschaft auch das weltliche Repertoire der alten Musik prägt.