Auf Antrag des VDKC wurde im Rahmen der entsprechenden UNESCO-Konvention die „Chormusik in deutschen Amateurchören" in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Mitglieder Login

Der VDKC ist Mitglied im

Neuer Chor im VDKC

Wir begrüßen herzlich im Verband:

Norddeutscher Kammerchor

Dirigentin: Maria Jürgensen

25 Chormitglieder

VDKC-Landesverband Nordwest

VDKC Shop

BLACK FOLDER

Die ultimative Chormappe aus Kanada

Geschenk für Ehrungen:

BRONZEN VON E.G. Weinert

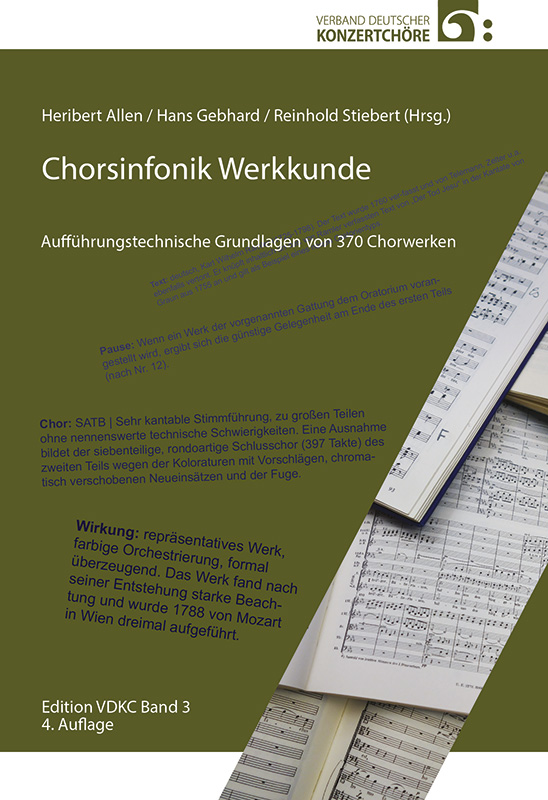

VDKC SCHRIFTENREIHE

Notenleihbibliothek

Orchestermateriale

Chorpartituren

Klavierauszüge

Partituren

Chorkarte des VDKC

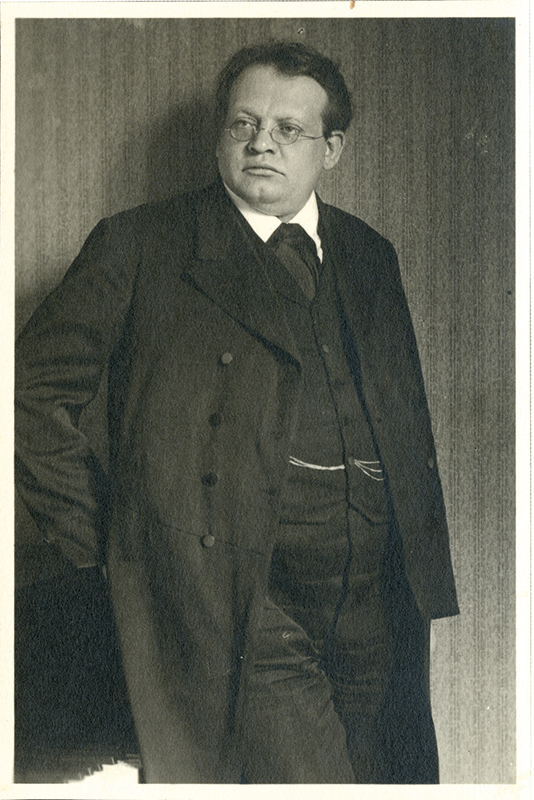

| Max Reger – Der konservative Modernist |

|

|

Erkundungen zu Leben und Werk anlässlich seines 150. Geburtstags

Ähnlich auch der Vorwurf, ein „Vielschreiber“ zu sein. Er selbst hat sich doppelsinnig als „Akkordarbeiter“ bezeichnet. In der Tat hat er sein persönliches Leben weitgehend der intensiven Arbeit als Komponist, Dirigent, Pianist und Organist untergeordnet. In den 25 Jahren seines Arbeitslebens komponierte er rund 1.000 Werke, war häufig auf Konzertreisen, um eigene und andere Kompositionen vorzutragen oder zu dirigieren. Neben der angedeuteten Kritik brachte sein rastloses Schaffen ihm auch ehrenvolle Zuschreibungen ein wie „Jüngster der deutschen Musikklassiker“ oder „Wegweiser auf der Passhöhe der Zeitenwende“ (Moser 263). Sein kurzes Leben und sein so umfangreiches (chorisches) Werk soll im Folgenden wenigstens ansatzweise gewürdigt werden.

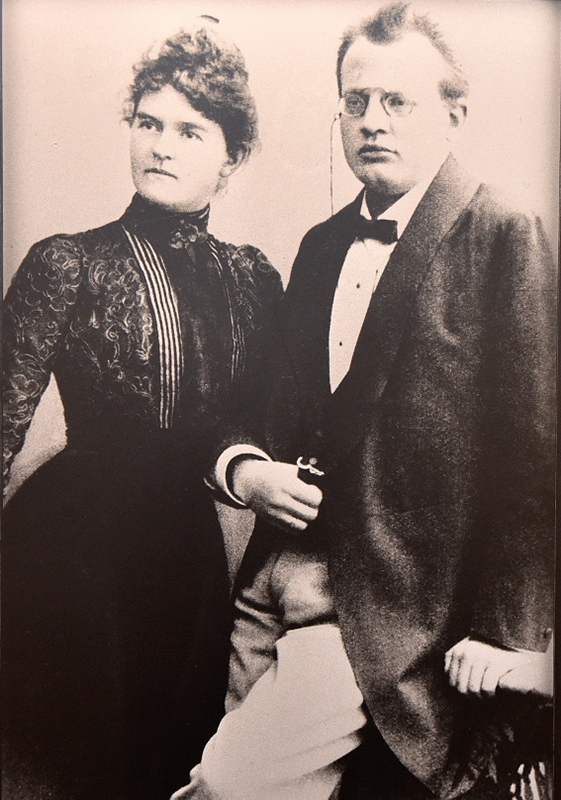

Reger – seine Vita In Sondershausen und Wiesbaden erhielt Reger die ersehnte Ausbildung bei dem berühmten Musiktheoretiker Hugo Riemann. Dort fand er seine erste Anstellung als Klavier- und Orgellehrer. Durch berufliche Rückschläge und den ungeliebten Militärdienst erlitt der 24-Jährige einen nervlichen Zusammenbruch. Da er alkoholabhängig und hochverschuldet war, holte ihn seine Schwester Emma ins Weidener Elternhaus zurück. Hier erholte er sich zusehends und schuf eine Reihe von Kompositionen. Er nannte die Wiesbadener Zeit später seine „Sturm- und Trankperiode“. 1901 übersiedelte er nach München, um die vielfältigen Anregungen aufzunehmen. Am 7. Dezember 1902 heiratete er die geschiedene Protestantin Elsa von Bercken, die er schon 1893 in Wiesbaden kennengelernt hatte. In der Folge wurde er von der katholischen Kirche exkommuniziert. In dieser Zeit war er als Pianist und Komponist sehr produktiv. 1905 wurde er zum Nachfolger von Joseph Rheinberger (1839–1901) an die „Königlichen Akademie für Tonkunst“ berufen. Wegen Unstimmigkeiten mit dem konservativen Lehrkörper gab er diesen Posten schon 1906 wieder auf. Privat war diese Zeit recht durchwachsen, da er wieder ein Alkoholproblem hat. Seine Frau Elsa hielt zu ihm und bewahrte ihn vor dem totalen Absturz. Das Paar adoptierte 1905/07 zwei Mädchen.

Reger und die Vokalmusik Bach verlieh dem Gemeindegesang in seinen dem Kirchenjahr folgenden Kantaten in den Schlusschorälen einen festen Platz. Dazu kamen Choralkantaten in Jahrgangsstärke. Zudem ist die Geschichte des evangelischen Gesangbuchs, beginnend mit Luthers Acht-Liederbuch von 1524, bis in die Gegenwart eine Geschichte der singenden Gemeinde. Dieser historische Vorlauf zog den „bis in die Fingerspitzen katholischen“ jungen Reger magisch an. In seinen Werken der verschiedenen musikalischen Genres spielt der Choral häufig eine Rolle, mal ausdrücklich, mal dezent, mal auch nur andeutungsweise. Seinem großen Vorbild Bach folgend komponierte er fünf Choralkantaten (op. Wo V/4), darunter „Vom Himmel hoch“, „O Haupt voll Blut und Wunden“ und „Meinen Jesum lass ich nicht“. Zu diesen und vielen anderen schrieb Reger auch schlichte, aber durchaus anspruchsvolle A-cappella-Sätze, beispielsweise zu „Vom Himmel hoch“; ebenso zu „O Haupt voll Blut und Wunden“. Ein wunderbarer vierstimmiger Chorsatz hat es in den Stammteil des Evangelischen Gesangbuchs geschafft – „Der Mond ist aufgegangen“ (EG 482). Eine Sonderstellung nimmt der 100. Psalm op.106 für gemischten Chor und Orchester in Regers Schaffen ein, mit dem er einem Auftrag der Universität Jena anlässlich ihres 350. Jubiläums nachkam. Der 1. Teil wurde am 31. Juli 1908 in der Jenaer Stadtkirche uraufgeführt. Der Psalm „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ ist oft vertont worden. „Im Vordergrund ragt aber doch – obwohl kein kirchliches Werk – der babylonische Turm seines 100. Psalms [...], eine letzte Überbietung der Schütz'schen Psalmen von 1619. Beleuchtet schon der schroffe Gegensatz des Anfangs zwischen ,Jauchzet’ und ,dienet’ die Inbrunst seiner Schriftauslegung, so ist doch der Gesamteindruck der eines betäubenden Kraftausbruchs ohnegleichen [...]. Der Klangbombast Schelles und Reinkens vervielfacht sich, so vor allem, wenn in die [...] instrumentalen Chorthemen der Doppelfuge Trompeten und Posaunen ihr Lutherlied hereindröhnen“ (Moser 262f.). Reger warnte im Vorfeld der Aufführung: „,Bitte, sag Du den Herren Geheimräten unbedingt folgendes: ein Gelegenheitswerk habe ich den Herren nicht geliefert, sondern einen ganz echten Reger!’ schrieb der Meister an den Verfasser“ (F. Stein 26). Schon in seiner Jugend widmete sich Reger dem Lied, der musikalischen Gattung mit vielen Facetten. Sei es das Volkslied, das Kunstlied als Sologesang, sei es das Chorlied in verschiedenen Formen, Sätze für Frauen- oder Männerchor, Motetten, 6-,8- oder 12-stimmig, a cappella oder orgel- und orchesterbegleitet. Dabei ist der Einfluss Bachs oder der alten Niederländer unverkennbar.

Auch in den folgenden Jahren kamen weitere geistliche wie weltliche Werke dazu. So das 12-stimmige „Vaterunser“ (1909, unvollendet) oder Vertonungen von Gedichten bekannter oder zeitgenössischer Dichter wie Friedrich Hölderlin (1770–1843) – 1912 „An die Hoffnung“; Richard Dehmel (1863–1920) in: op.83 10 Gesänge 1904–12: „Lieblich hat sich gesellet“; „Eine gantz neu Schelmweys“. Weitgehende, wenn auch nicht erschöpfende Übersichten zu Regers Liedkompositionen bieten einschlägige Lexika (H. Riemann 1073; Brockhaus 372).

Reger in Pro und Contra Internationale Ehrungen werden Reger nicht ganz gleichgültig gewesen sein. 1906 erhielt er in St. Petersburg den Silbernen Lorbeerkranz, einen Publikumspreis für sein Auftreten als Dirigent und Pianist. 1908 ernannte ihn die Schwedische musikalische Akademie Stockholm zu ihrem Ehrenmitglied. Auch in den Niederlanden und der Schweiz entstanden „Reger-Gemeinden“. Getreu dem biblischen Diktum, dass ein Prophet nichts in seinem Vaterland gilt (Mt. 13,57), erging es Reger in der Münchner Zeit. Dort traten die Gegensätze offen zutage. Anhänger Regers und der „Neudeutschen“ gerieten sogar handgreiflich aneinander. Der Musikkritiker Rudolf Louis, der Regers Werke zumeist runterschrieb, setzte in diesem Fall auch einen Verriss in die „Münchener Neuesten Nachrichten“. Fünf Tage später schrieb Reger an ihn: „Ich sitze im kleinsten Raum des Hauses. Ich hatte ihre Kritik vor mir. Bald werde ich sie hinter mir haben [...]“. Da der Meister ein Kämpfer war, stärkten Kontroversen eher seine kreative Kraft, als dass sie ihn lähmten. Die Auseinandersetzung mit den Vertreter*innen der „neudeutschen“ Richtung, der „Münchner Schule“ in der Wagner-Liszt-Nachfolge („poetisierende Programmmusik“) bestärkte ihn in der Auffassung, ungebundene, „absolute Musik“ zu komponieren. Er sah sich als Nachfahre seines großen Vorbildes Bach in guter Gesellschaft mit Beethoven, Brahms und Zeitgenossen wie Rheinberger, dem Pianisten und Komponisten Ferruccio Busoni (1866–1924) und Interpret*innen wie dem Sänger Joseph Loritz (1864–1908), dem Geiger Joseph Hösl (1869–1941) oder der Pianistin Henriette Schelle (1879–1950). Nicht gefallen haben dürfte ihm die Kritik seines Lehrers Hugo Riemann. In seinem Musiklexikon, 6. Auflage 1905, äußert sich dieser in einem überwiegend positiven Artikel zu Leben und Werk seines Meisterschülers kritisch zu dessen Liedkompositionen: Darin habe „[...] er sich vielfach von einer Strömung fortreißen lassen, welche das Grundwesen des Liedes zerstört. [...] Seine Erfindungskraft ist so reich, daß nur bewußte Beschränkung im Gebrauch der Kunstmittel, nicht aber absichtliche Überbietung seiner Vorgänger ihm als leitendes Schaffensprinzip zu wünschen ist, um aus ihm den Meister zu machen, der die Reihen der Großen fortsetzt“ (Riemann 1073).

1947 wurde das Max-Reger-Institut (MRI) auf Initiative von Elsa Reger gegründet. Es besitzt die weltweit größte Zahl von Reger-Autographen und bietet im Reger-Portal (www.maxreger.info) laufend Informationen über Neuerscheinungen. Im Jubiläumsjahr 2023 ist dort die Übersicht zu 113 nationalen und internationalen Veranstaltungen und Konzerten einzusehen. Für die Reger-Gesamtausgabe (RWA www.reger-werkausgabe.de) wurde der Grundstein 1954 gelegt. Sie umfasst 35 Bände. Wie schon zu anderen runden Anlässen Regers, wie dessen 125. Geburtstag 1998 oder 100. Todestag 2016, wurden Sondermarken oder Jubiläumsbriefe herausgebracht – zuletzt am 17. März 2023, zwei Tage vor dem 150. Geburtstag, die Sondermarke zu 160 Cent. Beachtenswert: 1990 wurde der Asteroid 4347 nach Max Reger benannt. Welch eine Ehrung über den irdischen Tellerrand hinaus... Persönliche Schlussbemerkung Eberhard Erdmann In der „Hoffnung, dass sich Neugierige davon inspirieren lassen“ verfasste Eberhard Erdmann für die Zeitschrift „Posaunenchor“ – Magazin für Bläserinnen und Bläser des Evangelischen Posaunendienst in Deutschland e. V. (EPiD) einen umfangreichen Beitrag über Max Reger. Wir danken für die freundliche Genehmigung zum Abdruck von Teilen des Textes. Literatur- und Quellenangaben

|

Schlagzeilen

| CHOR und KONZERT 2022 ist erschienen |

Verbandszeitschrift des VDKC

Hier lässt sich noch einmal prima nachlesen, was im vergangenen Jahr alles an spannenden und wissenswerten Artikeln veröffentlicht wurde. CHOR und KONZERT ist ab sofort auch im VDKC-Shop zu erwerben: hier. VDKC |

Das Infoportal der Amateurmusik

Der schlaue Fuchs Amu (der Name steht für "Amateurmusik") gibt Antwort auf Fragen rund um die Amateurmusik. Das Infoportal bündelt zahlreiche Angebote zu Wissen, Praxis und Beratung:

Spenden an den VDKC

Wir bitten um Ihre Unterstützung

Wir bitten um Ihre Unterstützung

Terminkalender für Chöre

- 10. Internationales Chorfestival und Orchesterfestival Calella (01.05.2024)

- 8. HARMONIE FESTIVAL (09.05.2024)

- Chorworkshop mit Konzert: W. A. Mozart – Krönungsmesse (16.05.2024)

- 13. Internationales Chorfestival und Orchesterfestival in Paris (29.05.2024)

- 8. Internationales Chorfestival und Orchesterfestival (26.06.2024)

Aus den Chören

- Philharmonischer Chor Essen: Patrick Jaskolka erhält Titel „Chordirektor BMCO“

Konzerterfolg und Auszeichnung für den Chorleiter Mit großem Erfolg und stehenden Ovationen konnte der Philharmonische Chor Essen am 09.12.2023 in... - Aalener Kammerchor feiert 40-jähriges Jubiläum

Uraufführung von Edgar Manns „Missa Brevis Pentecostes“ In diesem Jahr feiert der Aalener Kammerchor sein 40-jähriges Bestehen. Daher widmet sich... - Erfolgreiches Jahr für die Hallenser Madrigalisten

Preisträgerchor feiert 60-jähriges Jubiläum Was für ein Jahr für den Kammerchor Hallenser Madrigalisten! Kurz nach ihrem 60. Geburtstag im Mai 2023...

Aktuelle Veranstaltungen

- 28.04.2024 | 17.00 Uhr Jauchze, Seele!

- 28.04.2024 | 17.00 Uhr fällt aus: Dvorak - Messe in D + Rutter - Magnificat

- 28.04.2024 | 17.00 Uhr Frank Martin MESSE

- 28.04.2024 - 28.04.2024 | 17.00 Uhr Elias

- Alle anzeigen

- Veranstaltungsarchiv anzeigen